Durante 2018 la fiebre por bitcoin se desinfló y blockchain se fue haciendo sitio entre las tecnologías emergentes a las que hay que prestar atención en este momento. El pasado día 22 de enero, en el evento organizado por El País Retina “Blockchain y la economía del token”, en el que participé, tuvimos la ocasión de compartir las aproximaciones de diferentes compañías y startups a los tokens, que uno de los ponentes definió como la gasolina de los modelos de negocio basados en blockchain. Es el potencial disruptivo de la "tokenización".

El encuentro comenzó con una presentación de John Whelan, de Banco Santander, en la que destacó cómo por primera vez en la historia de la economía es posible representar y transferir valor sin un intermediario que se erija como fedatario del valor en sí mismo o garante del proceso, gracias a blockchain y los tokens. Es la propia red de participantes la que reconoce el valor y garantiza la transferencia, lo que convierte a los tokens en la vía directa de monetización de los efectos de la red. Como consecuencia, parece que estamos asistiendo más que a la construcción de la economía del token en el mundo digital a la “tokenización” de la economía misma. Todo puede ser “tokenizado”: desde el capital de una empresa al dinero en efectivo, las propiedades inmobiliarias, los productos financieros tradicionales o los activos físicos o intangibles.

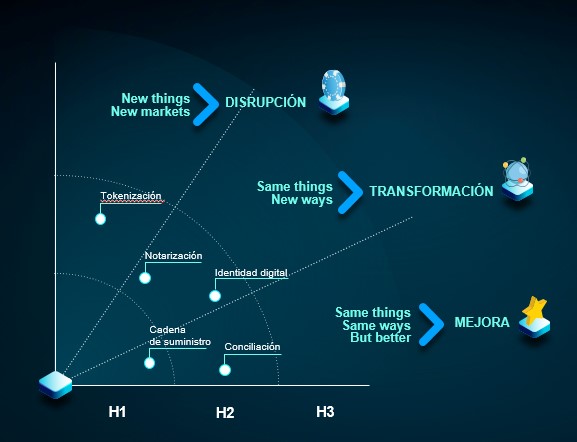

Pero el potencial disruptivo de la “tokenización” solo se entiende plenamente si lo contextualizamos comparándolo con el potencial impacto de otros proyectos de blockchain. Para ello, podemos utilizar el Cuadrante mágico de blockchain.

En la base del cuadrante nos encontramos un primer grupo de proyectos que saca partido de la adopción de los registros descentralizados en los procesos empresariales preexistentes. Como consecuencia, son capaces de generar ciertas eficiencias y, por tanto, ahorros que justifican la migración de los sistemas desde tecnologías más clásicas a otras nuevas basadas en blockchain. La complejidad de estos proyectos radica en su integración con los sistemas legacy de las empresas pero muchos de ellos están ya en producción o próximos a ello. El ejemplo paradigmático es la aplicación de blockchain en las cadenas de suministro o la conciliación de datos entre diferentes fuentes. Blockchain se convierte en muchos casos en la excusa para la digitalización del proceso. Podríamos decir que estas compañías están haciendo las mismas cosas de siempre, de la misma forma pero un poquito mejor.

En cambio, un segundo grupo de aplicaciones aprovecha blockchain para plantear nuevas formas de hacer las mismas cosas. No se llegan a abrir nuevos mercados pero se transforman los existentes. La descentralización y el control del usuario inherente a la tecnología permite nuevos modelos de negocio y dan cabida a nuevos actores en ecosistemas preexistentes. Pensemos, por ejemplo, en las soluciones de identidad soberana en las que el usuario es la pieza clave y se hacen innecesarias entidades centrales verificadoras de la identidad. Muchos de estos proyectos están en fase más bien conceptual pero quizá a finales de año alcancen ya cierta madurez y contribuyan a la adopción masiva de soluciones basadas en blockchain.

Por último, están los proyectos relacionados con la “tokenización”, los que tienen mayor capacidad de transformación de las industrias, que a día de hoy ya están redefiniendo por completo sectores tan dispares como la formación o el mercado inmobiliario. Cuando se habla de “tokenización” es recurrente hacerlo de energía, carburante o dinero pero también pueden “tokenizarse” las redes, las infraestructuras o la relación con el cliente. En cualquier caso, este tipo de proyectos tienen en común la creación de nuevos mercados, ya sea generando en ellos nuevos activos que antes no existían o creando mercados secundarios que se aprovechan de las ineficiencias o inelasticidades de los escenarios anteriores.

En el evento de El País Retina pudimos conocer de primera mano las iniciativas de “tokenización” tanto de grandes corporaciones como Repsol, Metrovacesa o Acciona, como de startups como Tutellus y Saisho.

En el caso de Metrovacesa uno de los beneficios que aporta la “tokenización” es la mejora de la transparencia -en este caso en el proceso de compra-venta de los activos inmobiliarios-, especialmente relevante cuando hablamos de procedimientos muy escrupulosos con el marco regulatorio y normativo. Carmen Chicharro, directora de Innovación y marketing, explicó en detalle el proceso legal y técnico por el que la compañía está “tokenizando” parte de su oferta de promociones apoyándose en la tecnología de Brickex y cómo esto redunda también en una mayor eficiencia del proceso.

Nuria Ávalos, directora de Blockchain y experimentación digital de Repsol, incidió en que para el éxito de cualquier proyecto de “tokenización” el caso de uso concreto debe reunir tres características claves: la necesidad de confianza (ya sea en los datos, en las fuentes de información o en los actores involucrados), un verdadero problema de negocio que resolver y una red de pares que compartan el problema.

Por su parte, Belén Linares, directora de Innovación de Acciona Energía, se refirió a la importancia de la usabilidad y la necesidad de “ocultar” a los usuarios las tecnologías. En su caso, han “tokenizado” la energía verde, de manera que los clientes tienen trazabilidad absoluta de dónde se ha generado la energía que consumen en tiempo real. Los clientes no tienen conocimiento del token, pero sí pueden comprobar el origen cien por cien renovable de la energía que compran.

Por parte de las startups, Miguel Caballero, CEO de Tutellus, compartió su visión de blockchain como un instrumento de cambio social gracias a su capacidad de redistribución del valor. Cualquier cosa que tiene un valor puede ser “tokenizada”, en este caso, el conocimiento y el aprendizaje. Así, en Tutellus los alumnos ganan tokens por aprender y pueden gastarlos para acceder a nuevos cursos y seguir aprendiendo. Además, han creado un sistema doble de tokens, de manera que la propia comunidad reconoce como expertos en una materia determinada tanto a los mejores profesores como a los mejores alumnos, y los tokens se convierten en una especie de ranking de conocimiento.

Saisho, por último, ha elegido una industria tradicionalmente alejada de la tecnología, las obras de arte, para diseñar un modelo de negocio basado en la “tokenización”. No se trata solo de crear un token que representa el valor de un cuadro, sino que están “tokenizando” los ingresos futuros de un artista, de manera que los poseedores del token que representa a cada artista ven como éste se revaloriza en función de sus ventas. El precio de cada obra se fija de manera objetiva y cierta, con un precio por centímetro cuadrado de las obras de cada artista en función de su curriculum y su histórico de ventas. Cada vez que se produce una venta, el poseedor del token recibe una parte de la misma sin tener que esperar a la revalorización de una obra, lo que confiere absoluta transparencia a las fluctuaciones del mercado del arte.

En definitiva, por mucho que intentemos tipificar los tokens, hay tantas clases de ellos como modelos de negocio seamos capaces de inventar.

Imagen: Telefónica

Soluciones y Sectores

Te puede interesar

-

Más de 50 empresas e instituciones españolas comparten ya su talento en el Hub de Innovación Turístico

Son ya más de medio centenar de organizaciones las que constituyen el Hub de Innovación Turístico (HIT) impulsado por ...

-

MWC: las últimas novedades

Telefónica presentaba la semana pasada en la última edición del MWC, en un stand de 960 metros cuadrados, sus ...

-

Proyecto pionero de cardioprotección en 200 farmacias rurales extremeñas

El pasado 16 de octubre se celebraba el Día europeo de concienciación sobre el paro cardiaco. Los días internacionales ...